2020年12月9日,恰逢“一二·九”抗日救亡運動85周年紀念日。陜西師范大學附屬中學“斧頭劇社”成立大會在致遠樓報告廳隆重舉行。陜西師大附中副校長高麗文、陜西師范大學黨委學工部雁塔校區學生綜合事務辦公室主任李晨子、陜西師大附中政教處副主任索海峰、教師代表白云、李娜、薛琪、田甲林、楊梅、陸孔存、張楠、高娃、于飛以及高一、高二學生會成員和部分學生代表參加了此次大會,會議由政教處副主任鮑青青主持。

索海峰老師首先介紹了“斧頭劇社”的歷史淵源。

八十五年前的今天,北平大中學生數千人舉行了抗日救國示威游行,反對華北自治,反抗日本帝國主義,要求保全中國領土的完整,掀起全國抗日救國新高潮。我校前身“省立西安二中”與“一二·九”運動也有著千絲萬縷的聯系。

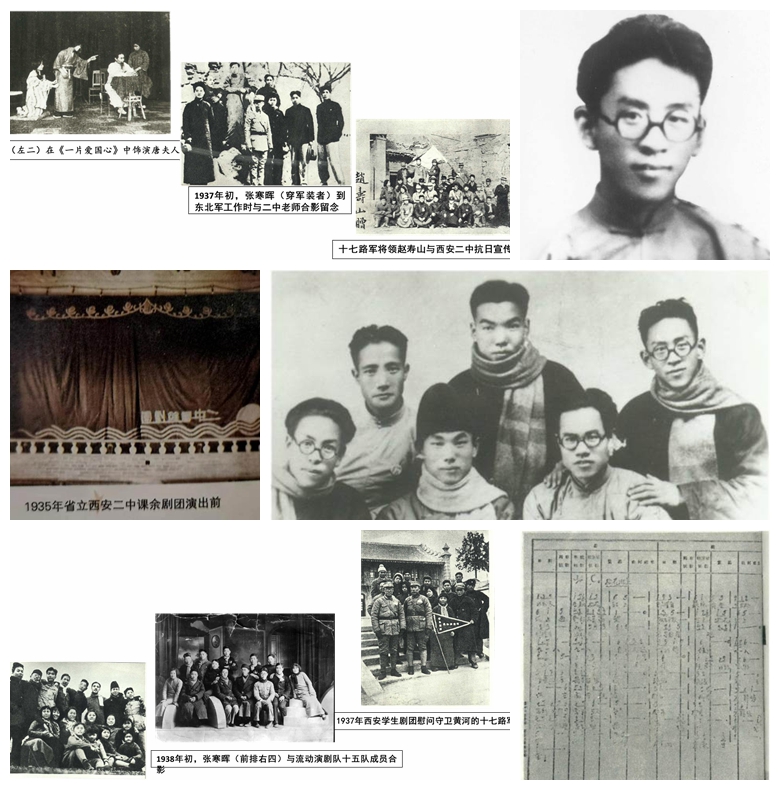

1934年,畢業于北平大學戲劇系的劉尚達任西安二中國文教員,成立了“斧頭劇社”的前身——西安二中課余劇團,排演了大量藝術性強的愛國劇目;1936年夏,張寒暉受黨組織的派遣,到西安開展統戰工作,經劉尚達推薦應聘為西安二中國文教員,兼任課余劇團的導演。1936年11月21日晚,張寒暉指導排演的首部劇目《鳥國》在西安二中操場開始演出,校內外2000多名學生前來觀看,其后連續演出多場。西安各界愛國人士、東北軍和十七路軍官兵也來學校觀看《鳥國》,每逢匯演北大街交通也變得堵塞。這樣的氛圍,使許多二中師生與抗戰部隊官兵和共產黨地下組織有了接觸,進一步堅定了投身革命的理想信念。

1936年12月9日,為紀念“一二·九”運動一周年,西安學生在城里游行集會,步行向臨潼方向進發,向蔣介石請愿要求團結抗日,一致對外。隊伍行至東郊十里鋪附近時,張學良的黑色別克車趕到,西安二中學生率先唱起了張寒暉創作的《松花江上》。張學良在歌聲的感染下熱淚盈眶,做出了那句著名的承諾:“最多一周,我一定給大家一個交代!”幾天后,震驚中外的“西安事變”爆發。

1937年初冬,張寒暉在課余劇團的基礎上組織二中學生,邀請西安女中、西安女師各一名女生成立了20余人的“斧頭劇團”。排練《松花江上》《流亡曲》《在酒樓上》等劇目。隨后,張寒暉帶領斧頭劇團到漢中、關中東部的大荔、朝邑、澄城巡回演出,宣傳抗日。“斧頭劇團“在陜南和關中東部的宣傳擴大了中國共產黨抗日主張的影響,激發了陜西軍民的抗日斗志。同時,越來越多的二中學子也在學校藝術教育的熏陶下,豐富了文化內涵,堅定了愛國斗志,確立了進步思想,走上了革命道路。

接著,語文教研組組長李娜老師介紹了劇社的首批劇目的創作思路,我校“斧頭劇社”特聘指導老師陜西師范大學“入戲話劇社”指導老師李晨子做了點評并發言。他對我校成立劇社的思路和嘗試表示高度贊賞,同時也對劇本創作提出了建設性意見。

高一學生會文體部長王怡文同學發言。她表示,在附中的成長歲月里自己一直感受到藝術教育對自己的熏陶,她在這樣的氛圍里不斷磨礪自我,努力奮進,氣質愈發高雅,舉止愈發大方。她代表我校學子鄭重承諾,愿意為劇社的發展貢獻自己的力量。

最后,高麗文副校長做總結發言,她向各位來賓介紹了我校成立“斧頭劇社”的宗旨。她表示,我們師生代表齊聚一堂,隆重舉行“斧頭劇社”成立儀式,就是要以這種形式,緬懷歷史,堅定信仰,厚植愛國主義情懷,傳承革命主義精神,進一步豐富我們的校園文化生活,講好附中故事,當好紅色基因的傳承者、實踐者,無愧于新時代所肩負的歷史使命。

上世紀三十年代的“斧頭劇團”既見證了附中的紅色革命傳統,也見證了附中傳承多年的濃厚文藝氛圍和根植于我校基因的“全面發展”的教育理念。110年來,我校濃厚的文藝氣息影響和浸潤著每一位附中學子的心田,為他們的人生之路鋪就了雅致高尚的基礎。今天,我校已經走過了110年的光輝歲月,我們重建當年的“斧頭劇團”,既是對當年老一輩附中人精神的發揚,也是對我們今天特色精品社團課程的進一步開拓和豐富。紅色基因與藝術特色,恰恰彰顯了我校傳承多年的“教育溫度”。

撰稿:于飛 攝影:原大煒 審核:鮑青青

關閉