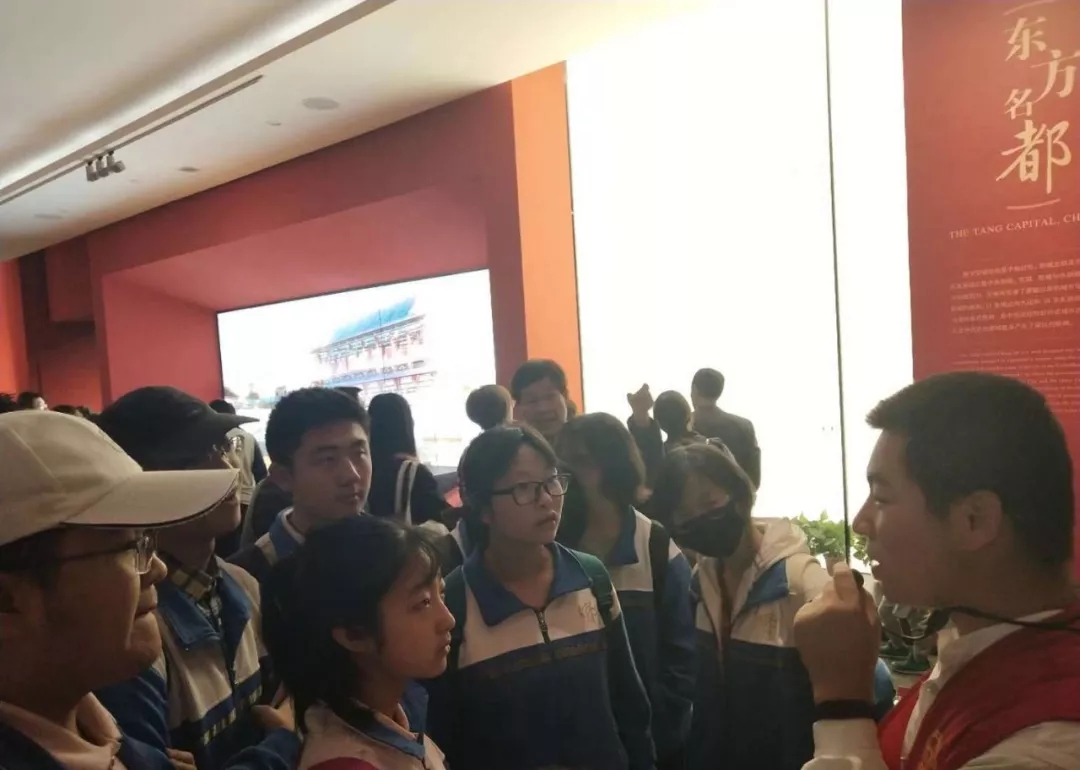

2018年10月20日上午8:30,伴隨著微涼的秋風,陜西師大附中歷史與考古社團——博通社的三十多名學子在歷史組陸孔存、程小鳳、董青三位老師的帶領下,有組織地集合在陜西歷史博物館門前,開啟了“走進陜博——領略周秦漢唐之美”的研學參觀之旅。大家情緒高昂,在通過前一天陜西師范大學博物館專業劉東學長的講座了解此行的目的后,帶著嚴肅的學習之心向前邁進。

在博物館內,同學們分別隨著卞潤梓、張瑞珩、田亞斌三位講解老師有序地參觀了自夏商周以來到1840年前的中華瑰寶。大家沿著時間軸,不同小組從不同展館出發,但都站在了同一歷史維度下,從早期仰韶文化時期的半坡遺址等,到秦漢、隋唐、明后以及中間的幾段亂世遺風,我們在歷史的浪潮里摸索長安的同時,也摸索到了作為長安人的精神慰藉。

不同的歷史時代在同學們心中也留下了不同的印象,然各個時代之間也具有關聯性。新石器時代,早期人類頭骨,陶器尖底瓶,部落形態等多個遺跡(如人面魚紋盆)在體現著早期人類的社會元素發展的同時,也讓大家體會到文明伊始的智慧和不易。后來,商周時期的青銅器等銘器的文化展示,在體現著文化禮制的百態的同時,也是文明的飛越進步。

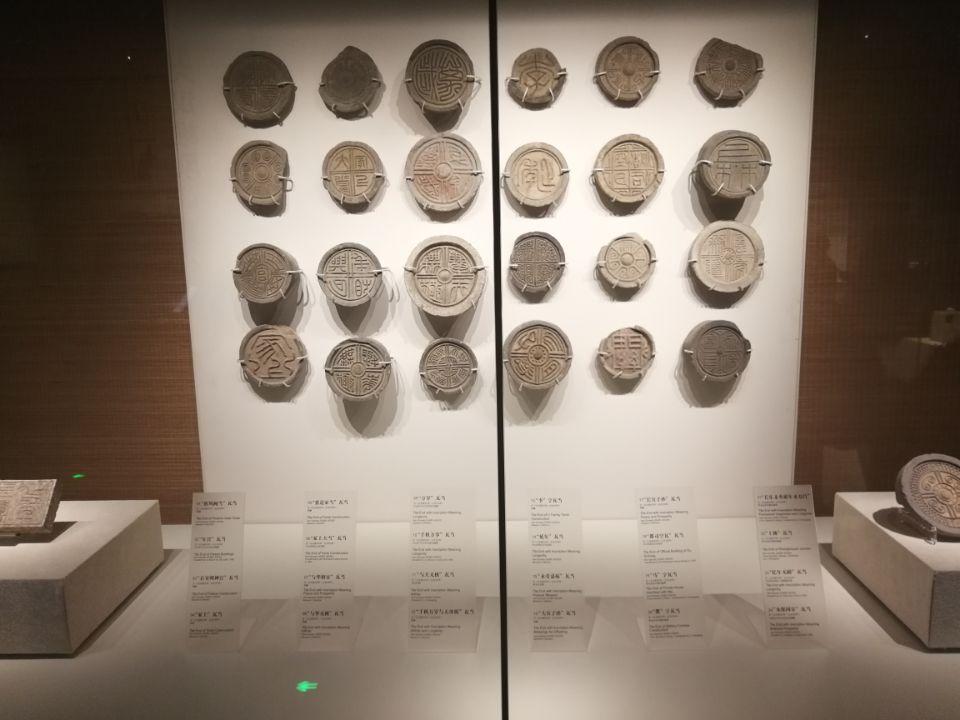

秦的崛起使陜西又登上了新的歷史高峰。石鼓、瓦當、玉器的精致倒是與這個時代的新氣象不謀而合。而讓大家令人嘆為觀止的神秘器物-青銅龍。這件自秦代走來的巨型青銅藝術品,見證著秦帝國的強盛,給我們留下了無盡的遐想。漢代藝術品的或粗獷,或溫和的樂逸風格也與其溫補式的發展有關。在俑,瓦當等物品的對比中,這些也在我們面前展露無遺。

魏晉時對生死的思考和祆(xiān)教的盛行使信仰體系重新構建。而同學們也在這一認識基礎上,對隨后的隋唐文化理解更徹。宗教文化的發展伴隨著思想的律動。唐文化的飽和和華麗尤其吸人眼球。這一切既是文化充分發展的結果,又是中國人這一時期所特有的氣韻所致。使同學們目不暇接的一件件文物,也都是三秦文明的耀眼所在。

而之后就有些"不幸”了,當然,盛極必衰的歷史也是使然。三秦文化究竟是要放慢一點了,但唐末之后的衰落帶來的一定是消極的嗎?這點同學們想必也都在深思。宋明時期器物技術的發展卻在我們面前盡展全貌,無疑這是一種積極力量。而明代對長安的重新劃歸倒也是一場歷史戲劇的必然。同學們至此,也在心中都各自有了自我的收獲。

游學的時光總是短暫的,中午12:30這趟文化之旅圓滿落幕。此次外出參觀活動激發了同學們對歷史研究的熱情,為良好的社團學術風氣打下了堅實基礎,同時更提高了社團的凝聚力,形成了師大附中一道靚麗的風景線。縱觀整個過程,歷史的捕捉也非一朝一夕,相信博通學子會珍存心中對歷史的篤信和堅守,帶著一份作為秦人的文化自信,砥礪著尋求歷史的意趣!