北宋文學家歐陽修曾說過:“立身以立學為先,立學以讀書為本。”學習是人進步的重要方式,而讀書又是學習的關鍵,更是教師提升水平、涵養精神的最佳途徑。

今年我校繼續組織開展了“同讀一本書”教師讀書活動。放假前,各學科教研組長和骨干教師精心選擇推薦了各學科的經典書籍,有學科理論著作,有課程教學研究,有科普讀物、人物傳記,有教育學、心理學等最新研究成果……假期里,老師們結合自身實際,從學校推薦的閱讀書目中選擇一至二本進行了閱讀。

開學后,各學科教研組分別利用集體教研時間組織了讀書交流分享活動,大家結合教育教學工作實際,暢談了書本中蘊含的教育哲理及學科知識,并撰寫了讀書心得。

各學科教研組進行讀書交流分享活動

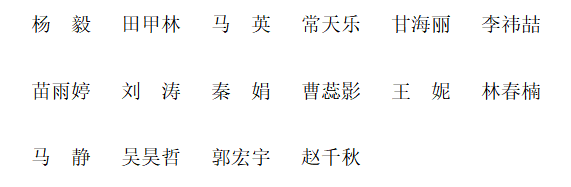

分享結束后,各教研組分別確定了本組參加學校交流分享的代表,并提交了讀書心得。教研室聘請專家進行了科學嚴謹的評審,決定授予楊毅等16位教師學校“閱讀之星”稱號。

習近平總書記強調,要愛讀書、讀好書、善讀書,“把學習作為一種追求、一種愛好、一種健康的生活方式,做到好學樂學”。本次“同讀一本書”活動的順利進行,將進一步引導和鼓勵我校教師養成閱讀的好習慣,并在分享交流中提升教育理論與實踐水平。今后我校將繼續推進教師假期閱讀常態化,打造學習型教師隊伍,為提升教師專業素養和專業技能奠定堅實基礎。

附:

“閱讀之星”名單:

部分優秀教師讀后感選登:

重塑學習,實現核心素養的“落地植根”

——《大概念教學:素養導向的單元整體設計》讀書心得分享

語文組 楊毅

大概念因其強調“少而精”的教育理念,近年來受到國內教育界的普遍重視,被認為是落實核心素養的課程與教學改革的重要錨點。《普通高中語文課程標準(2017年版、2020年修訂)》明確提出:“重視以學科大概念為核心,使課程內容結構化,以主題為引領,使課程內容情境化,促進學科核心素養的落實”。究竟什么是“大概念”?如何提煉語文“大概念”?又如何據此重構教學內容?

《大概念教學:素養導向的單元整體設計》一書的作者劉徽老師指出:“大概念可以被界定為反映專家思維方式的概念、觀念或論題,它具有生活價值”,是“各種條理清晰的關系的核心”,是“使事實更容易理解和有用的一個概念錨點”。我們原來的單元是基于文本外在特征構建的,缺乏統攝單元的“神”,只是散裝在一起的一組文本。將“大概念”的理念運用到教學中,教師要進行換血式的思維革新,改變缺乏以整體性為依托的傳統教學方式的弊端。例如,教師在專題式閱讀教學實踐中提煉出“小說錯位的秘密”“小說中沖突的價值”“小說敘述視角的變化”“主旨決定言說方式”等大概念,教學目標明確集中,能讓學生連接不同的知識片段,在連接中訓練并具備應用和遷移的能力,為達成深度學習奠定基礎。魯迅小說中的儒道沖突、沈從文小說中城鄉沖突、狄更斯小說中的善惡沖突、卡夫卡小說中父子沖突、莫言小說人情倫理與國家意志的沖突等等,一個“沖突”大概念讓大單元隨機變化,語文的學科屬性牢牢地樹立在語文課堂里!

“學科本位”決定了我們進入現實世界的方式是“語文的”,從學科特點出發,依文章體式來重構教學內容,是大概念時代教學不丟“語文魂”的關鍵。教師的一項重要職責,就是將每一個單元或者模塊的大概念挖掘出來,圍繞大概念的學習來重新設計教與學的路徑,實現課程與教學的重構,是推動課堂轉型、落實核心素養的重要撬動點。

定位于“使學生獲得成為一個具有創造力的、與人關聯的、參與合作的終生問題解決者的能力和傾向”,以大概念為核心的大單元,把言語經驗、規則等程序性言語知識確立為語文學習的核心,教學始終圍繞言語智慧展開,使語文學科屬性得到最大程度的彰顯。教師將《中國人民站起來了》與《長征勝利萬歲》中的毛澤東會議講話部分作一個群文聯讀,相互比參,讓學生分別梳理這兩次會議講話的背景、場合(參會人員)、目的,并由此從“專家立場”去考量兩個文本各自所體現的講話內容和藝術是否與其背景、場合、目的所匹配,從而便于學生遷移運用到生活中公共場合組織、說服場景中。大概念的價值在能遷移到新的情境中解決實際問題,遵從學習規律,重視并引導反思、總結已有的讀寫經驗,便于學生自主建構、理解運用,都是大概念視域下教學的應有之義。

為保障學科大概念的準確性與實效性,需結合課標、教材、學情,完成“三步走”:研讀課標,定位語文學科大概念 ;聚焦教材,萃取單元語文學科大概念 ;關注學情,選用單元語文學科大概念。為學生的學習設置進行言語實踐的情境與任務時,要同時具備望遠鏡思維和放大鏡思維,既要看到單元與其他單元及真實世界的關聯,又要從學生素養角度對單元內部內容進行整理。教師要跳出教材上的微觀單元,有更宏大的單元視角,設置層級化的學習任務,依據學習主題建構真實情境,加大思維的容量,有效地促進學習者思維結構體系的發展,形成文學鑒賞的眼光,導向學科素養的提升。

“素養導向”決定了教學的旨歸為面向現實生活的遷移運用,任務群設計了完成大概念學習任務的階梯步驟,為學習者提供了學習路徑。學生在這樣的學習過程中,獲得了整合信息的“聚合器”、形成了知識體系的“腳手架”以及產生了元認知的驅動力。在大概念學習目標的規約下,在任務群的學習過程中,學生“通過閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究”等實踐自我建構起了語文學科的認知體系,進而會形成健康的語文學習觀,這才是語文學科立德樹人的要旨。

課程改革是時代發展的必然,其核心是思維理念的更新,我們應當認識到大概念、大單元、任務群教學對語文學科建設的根本意義與價值,保持敬畏與覺醒,站在學科建設角度去思考,用實踐去探討,向更深處拓路。

讓專業閱讀成為“新教學”的實踐指引,助力我們成為智慧的教育者,為推進語文學科建設賦能!

用數學思維來洞察生活

——《心中有數》讀書心得

數學組 馬英

讀完《心中有數》這本書,我仿佛經歷了一場思維的洗禮,它以獨特的視角揭示了數學與生活之間千絲萬縷的聯系,讓我深刻領悟到數學不僅僅是學校里的一門學科,又是一種能夠指導我們理解世界、解決問題的強大工具,更是一種思考方式,它讓我們在面對生活的迷霧時,心中有一盞理性的燈,照亮前行的路,讓我們越走越遠!

這本書對我最大的啟發是學會用數學思維構建生活的坐標系。首先是在日常的決策中,避免盲目樂觀或過度悲觀,讓我對決策更加理性、從容。在生活中我們常常面臨各種選擇和不確定性,而數學思維能讓我們像繪制函數圖像一樣,清晰地分析每個變量對結果的影響,從而做出更優選擇。以前可能會憑直覺或者經驗做決定,現在會用數學的思維去分析各種可能性和后果。當然,所有的事情都可以通過概率理論,我們都可以更好地理解不確定性事件,在投資、風險評估等方面做出更明智的決策。比如在生活中的投資理財,我會考慮不同風險,通過建立簡單的模型來評估,而不是盲目跟風。其次是對我思維的提升。書中強調了數學思維在優化我們思考過程中的重要性。像邏輯推理、分類討論、建模等數學方法,可以讓我們的思維更加嚴謹、清晰。學會用結構化的思維方式處理問題,提高思考效率。然而數學思維的訓練不僅可以讓我的思維更加縝密有條理,而且在面對復雜問題時,能夠更快速地梳理出思路,找到解決問題的關鍵。

這本書不僅給了我生活上的指導,更在教育教學中給了我無盡的啟發。在面對解決教學工作、班級管理工作以及孩子教育、家庭等各種復雜的綜合問題時,我可以先對所有問題進行分類,先確定事情的優先級,然后針對不同類型分別進行分析和解決,這種方法可以提高解決問題的效率和準確性,不再是焦慮,彷徨,手足無措,當然,這樣處理問題的方法,讓我也使得自己在生活與工作中會更加開心,快樂。

《心中有數》讓我對世界有了重新的認識。在人際關系處理上,數學思維同樣提供了新穎視角。博弈論中的策略互動思想讓我明白,在與他人交往合作中,要充分考慮對方的利益和可能采取的行動,通過尋找雙方的 “納什均衡” 點,實現互利共贏。如同在團隊合作以及班級管理中,成員之間并非單純的競爭或合作關系,而是在共同目標下相互協調、相互促進的復雜博弈過程。只有理解這一點,才能更好地發揮其優勢,提升整體效率。從數學角度看待各種現象,發現隱藏在背后的規律和邏輯。當然,我在此也改變了自己以前很多不太好的習慣。比如購物,可買可不買的東西就不買,這樣還避免沖動消費導致的煩惱,還讓自己學會了更好的理財。這本書讓我深刻體會到數學是隱藏在生活背后的一種力量,它無處不在,影響著我們生活的方方面面。從自然界的規律到社會現象,都能找到數學的影子,這讓我對世界有了更深刻的認識,也更加敬畏知識的力量。

閱讀《心中有數》這本書,它讓我在數學與生活之間架起了一座橋梁,學會用數學思維洞察生活本質,解決實際問題。它不僅提升了我的認知水平和思維能力,更讓我在面對紛繁復雜的世界時,多了一份從容與篤定。它更讓我們明白數學并非遙不可及的抽象學科,而是我們生活中無處不在的得力助手。無論是想要提升自己的思維能力,還是更好地應對生活中的各種挑戰,都能從這本書中獲得啟發和幫助。我相信,將這些數學思維內化為自己的思考方式,必將在未來的人生道路上發揮不可估量的作用,助力我在生活的舞臺上更加精準地把握方向,創造更多價值。

讀《給青年的十二封信》有感:君子求諸己

英語組 李祎喆

如果你想體會“見信如昭,謹望君安”的欣喜與溫暖,體驗跨世紀“好友”的雙向奔赴,去感受在天朗氣清、陽光透過樹葉的縫隙、灑下一片明媚的春日,你坐在斑駁的長凳上,與一位身穿藍色咔嘰布中山裝、滿頭銀發的忘年交老友孟實的一次日常的聊天,那你就不妨去讀讀朱光潛先生的《給青年的十二封信》。

余光中曾評價:“他的語言很流暢、不油滑,典雅而不冷僻,對當時的我非常有幫助。”夏丏尊亦言:“就是勸青年眼光要深沉,要從根本上做功夫,要顧到自己,勿隨了世俗圖近利。”。

在那本讓我覺得晦澀難懂、抽象的《談美》中,朱光潛先生第一次走進了我的世界,在我看來他是一個一絲不茍的理論家。但當我翻開《給青年的十二封信》時,卻有不一樣的感覺: 遠遠望去,一位溫文爾雅、飽含智慧的先生,向我緩緩走來,從他的話中,我看到了那條青年人的路,灑滿金光。

《給青年的十二封信》從不同的角度:生活、學習、愛情、情理等等,以朋友孟實的口吻與態度,向我提供他的見解與想法,或許如他的書名所言它是一封“青年指南”,但在我看來,它是一份“人生指南”。

一、讀書,世界就在眼前。

先生在第一章就重點談讀書問題,用富蘭克林印刷局做小工也不忘讀書與孫中山革命奔走也不忘讀書這兩個事例,以朋友的角度建議大家要有決心有毅力去讀書,有讀書這個習慣,這個是第一步,培養意識。之后用一句“別的事都可以學時髦,惟有讀書做學問不能學時髦”讓我們醍醐灌頂,以自己的志趣去追尋書的“質”,這個是第二步,踐行行為。最后粗略簡說讀書方法:至少讀兩遍以及學會思考,與作者進行思維碰撞,這個是第三步,吸收升華。

當下,物質的“足”,精神的“貧”,何解?答:讀書,君子求諸己。我們這一代青年,讀書也總是急功近利,急于求成,總是按照固定的模板去“解析”文章,絲毫沒有用心體會其中的意蘊,又或者是只有在應用時,才感受到“書到用時方恨少”的悲哀與內心的空蕩。實際上我們青年無須怨天尤人,肯定紙醉金迷下人心異化的必然性,趨附高看暢銷榜的準確性。要以自身角度出發,去反思,去領悟,唯有自己的意識才是行為最大的驅動力。讀書就是如此,以自己的價值判斷與興趣去領會閱讀之美,在書中修煉自己,從書籍主人公身上去體驗他們的修行,從書中去登我們爬不上的山,去游我們潛不了的海。

去讀自己的書,鋪自己的路,看屬于自己的世界。

二、“動靜結合總相宜”。

先生在二三章分別談了“動”與“靜”,這兩種狀態看似矛盾,實則處于一種平衡。他清醒地指出為何我們青年人會有煩惱。因為不能“盡性”。那如何不煩惱? 要“盡性”,一定要多談談笑笑,跑跑跳跳。人生一半趣得于動,另一半趣則得益于靜。靜不是萬物的沉寂,而是心靈的空靈,在本能情緒與喧囂中,仍保持著理性與初衷。

《中庸》有言:“唯天下至誠,為能盡其性,能盡其性,則能盡人之信,能盡人之信,則能盡物之性。”。

體“不動”,心“不靜”,何解?答:讀己,君子求諸己。在新生事物不斷奔涌而來的浪潮里,人們常常謀求一種快節奏的速度,覺得這樣才更有“效率”,常常隨波逐流,人云亦云。我們會為了跟不上節奏而浮躁,焦慮,陷入彷徨之中,在乎同他人比較,無時無刻不從他人的成就中評價或者是抱怨那個平庸的自己。實際上我們要自己掌握主動權,自己同過去的自己比較,而不是對照他人的人生來活,做回自己,學會自律,擺脫世俗的紛擾,每天給自己靜處或是外出的時間,去感受晨間的陽光與傍晚的微風。

夫忙里偷閑,鬧中覓靜,動靜結合總相宜。

三、淤泥中開出潔花

先生在十一章用“在微塵中見出大千,在剎那中見出終古”表達自己對于頂流藝術品的看法,因而對于旅客走馬觀花觀賞盧浮宮的《蒙娜麗莎》表示強烈的譴責,甚至覺得當下的人做事不免愈輕浮粗率,從而感知到艱苦卓絕的成就也便日益稀罕。

布朗寧曾說:“是誰說偉大才值得被歌頌,乘風破浪后也不會一定成功,生命只能向前,堅定信念的人都是英雄”。

慕“天賦”,畏“付出”,何解? 答:讀志,君子求諸己。近日,“孔乙己的長衫”火遍全網,大致講述的是受過高等教育,意氣風發的大學生,在步入社會之后,才發現是如此的內卷,象牙塔般的知識無法滿足現實的工作之需。“長衫”顯然是學歷的外化,我們與其抱怨社會的不公,生活的不平,不如“跳”出自筑的高臺,從自身的角度出發,去挖掘存在的不足之處,然后去大膽嘗試應聘你所夢想的工作與生活,失敗不可怕,要相信厚積而薄發。去掙脫桎梏,去開燦爛的花。

從先生細膩平和的文字里,嗅紙張傳來的溫情。因為它實實在在地滋養著我的靈魂的成長,它直擊靈魂,發人深省的美學式的觀點在我有限的表達中實在難以呈現,因此,我誠摯地推薦《給青年的十二封信》給你,望與諸君共勉。

以焦點解決之道賦能學生成長蛻變

——《尊重與希望:焦點解決短期治療》讀書心得

心理健康組 趙千秋

“如果明天早上醒來,發現困擾自己的問題已經解決了,你的第一個發現會是什么?”“如果你的朋友看到你在這里取得進步,他們會注意到什么不同?”看似簡單的問題,卻可能會引導學生展開不一樣的積極思考。這正是《尊重與希望:焦點解決短期治療》帶給我們的新視角——以建構解決之道為導向,幫助個體看到自身的目標、優勢、資源和力量。

作為一名心理老師,從事中學心理教育工作已十余年,我始終踐行尊重學生、以學生為中心的理念,此次重讀這本書,又讓我對自身的教育實踐有了更深刻的理解與感悟。

一、尊重成長:相信每位學生都有向好的意愿

日常的心理教育中,我們堅信每一位學生都有強烈地想要變得更好的意愿。焦點解決短期治療(SFBT)的理念與方法,恰好為我們挖掘并助力學生實現這份向好的心愿,提供了極具價值的思路與可行的途徑。

SFBT聚焦于問題解決,而非過度糾纏于問題本身。這就好比我們看待學生時,不應僅僅盯著他們暫時呈現的不足或是所犯的錯誤,而要洞察到他們內心深處那股潛藏的、渴望變得更好、追求進步的積極力量。實際上,每個學生無論表面呈現出怎樣的行為,其內心往往都懷揣著諸多美好的期許,比如期望在學業上取得優異成績、在人際關系中收獲真摯情誼,亦或是在品德修養方面不斷實現自我提升。有些學生盡管暫時在學業上沒有達到理想狀態,當我們深入交流時會發覺,他們依舊在堅持努力,他們其實也憧憬著能像成績優異的同學一樣,輕松自如地掌握知識、自信滿滿地回答問題,并在考試中收獲滿意的成績,而這種對良好學習狀態的向往,恰恰就是學生向好意愿的有力彰顯。

二、聚焦希望:從問題視角到解決之道的轉變

SFBT與傳統的以問題為中心的視角存在顯著差異,傳統的教育模式往往傾向于關注學生存在的問題,試圖找出問題的根源并加以解決,然而過度聚焦問題可能使學生陷入一種“問題身份”的困境,容易感受到沮喪、挫敗,讓他們覺得自己仿佛是一個充滿問題的人。

SFBT則強調正向積極面與可能性,注重在談話中建構一個積極、有希望感、未來導向的問題解決之道。注入希望感的愿景建構與描繪正是推動個體改變的強大動力,與學生的互動中,可以通過“贊美”和“發現奇跡”的積極反饋來建立他們的希望感。當學生在某科學習上遇到困難,我們可以不再反復追問:“為什么你沒學好”“你怎么又出錯了”,而是轉換角度詢問:“假如你掌握這些內容,你覺得自己在課堂上、做作業會有什么變化?”“你是怎么做到的?(贊美)”以“解決式談話”的思維促使學生想象問題解決后的理想狀態,進而強化他們內心想要改變、渴望變得更好的意愿。

三、尋找例外:發現學生潛在的資源和優勢

在教育實踐中,書中提及的“尋找例外”這一理念始終貫穿于我與學生的相處中。當面對學生的問題時,我并不會將所有注意力都聚焦在問題本身,而是用心去探尋并著重強調那些“積極例外”時刻。所謂“例外”時刻,是指問題并未發生或者影響較小的時刻,這些時刻雖然可能被學生自己甚至教師所忽視,卻蘊含著解決問題的寶貴線索和力量。

“尋找例外”對學生而言,可以幫助他停留與回想例外發生的方法及美好景象,就有可能引發改變的動機或找到改變的小線索。其意義不僅僅在于解決當下的具體問題,更在于發現學生自身潛在的資源和優勢,促使他們看待問題的視角發生積極的轉變,不再對問題的出現心懷畏懼。這也為老師提供了一種新的視角,通過詢問學生:“什么時候,這個問題沒有發生?”“你那時做了什么不一樣的事?”“你最近有什么成就,雖然細小卻很難得?”這些表述可以讓學生意識到自己有潛力成為解決問題的“專家”,而老師只需要幫助他們強化成長過程中那些積極例外的時刻。

《尊重與希望:焦點解決短期治療》這本書的理念與方法,不只適用心理健康教育,更適用于日常的教育教學實踐。每位老師都可以嘗試幫助學生建構屬于他們的問題解決之道:建構良好的目標(激活向好的意愿和渴望的改變)、建立希望感(以奇跡問題和贊美反饋創造改變)、尋找例外(挖掘自身的資源)。當我們以焦點解決之法賦能學生成長,教育不再只是知識的傳遞,更是點燃學生內心希望之火、實現可持續發展的溫暖旅程。