為深入貫徹初中歷史新課標中對綜合實踐學習活動的要求,進一步發展學生核心素養,促進學生歷史學習方式的轉變,加強學生運用多學科知識與技能進行綜合探究的能力,在教育部“雙減”政策和陜西師大附中規范教育月的背景下,本學期初2027屆歷史組積極探索開放性、創新性、實踐性的作業形式,組織學生于活動中啟智、在實踐中探索,開展了“仿制文物”特色實踐作業活動。

此次作業以學生學習的課程為依托,單元主題為“史前時期:原始社會與中華文明的起源”,學生圍繞“百萬年的人類史”“一萬年的農業史”和“五千年的文明史”三大主題,利用課余時間,運用多種方式,收集黏土、石頭、木頭、橡皮泥等材料,通過精心設計和巧妙構思,制作出一件件精美且富有歷史感的作品。

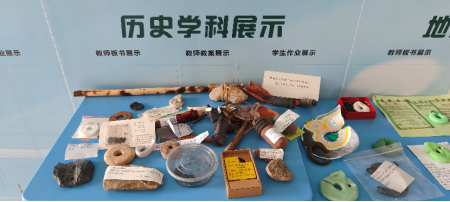

有學生受到《遠古時期的人類活動》課題的啟發,模擬先民改造自然的過程,制作出器形、功能具有極高相似性的打制石器,體會砍砸器、刮削器和尖狀器的區別。

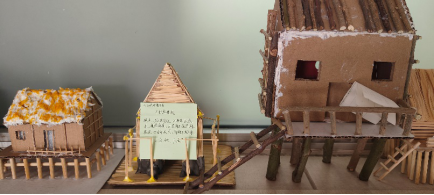

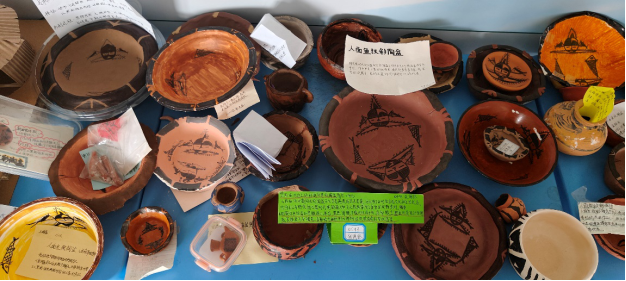

在《原始農業與史前社會》的課題中,同學們利用豐富的材料,仿制河姆渡文化的“干欄式建筑”和半坡文化的“半地穴式建筑”,體現出不同建筑類型的特點,把握其所處不同地域的空間背景。仿制人面魚紋盆的數量最多,不同材質的仿制作品均可見到學生對仰韶文化彩陶特質理解的準確程度。同時,學生在仿制“蛋殼黑陶杯”時把握了其器壁薄且光滑锃亮的特點,感受當時較高的陶器制作工藝和生產力發展水平。

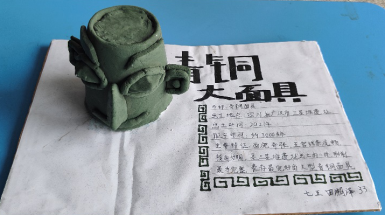

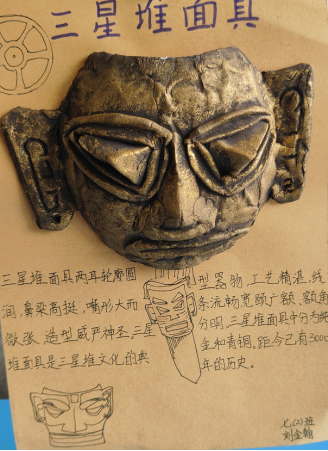

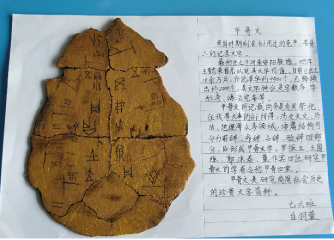

同學們走進青銅文明,仿制三星堆青銅面具和青銅人像,造型栩栩如生,刻有甲骨文的龜甲十分逼真,文字間的構圖比例經過精密的設計,在制作的過程中同學們體會到青銅器鑄造的復雜和精密程度,深切感受青銅時代的文明發展成果。

此次歷史學科實踐型作業展示活動,不僅是一次成功的歷史教育實踐,更是一次深刻的文化傳承。同學們通過觀察研究,在動手實踐中體會到中華文明的博大精深,進一步激發了大家對歷史文化的濃厚興趣,提高了創新精神和實踐能力,促進了學生歷史學科核心素養的全面提升。

關閉