恰逢孟冬時節,為了增強同學們國防安全意識,增進對陜西民俗的了解,我校政教處組織高一年級全體學生于2019年11月9日前往國防科技大學信息通信學院試驗訓練基地與關中民俗藝術博物院開展研學活動。政教處副主任鮑青青、符潔、高一年級組長巨凱老師及全體班主任、政教處相關干事參與了此次活動。

早晨7時50分,薄霧未散,全體研學師生便早已列隊完畢,在各班班主任的帶領下,同學們有序上車,踏上了研學旅程。

9時許,大巴車抵達了本次研學活動的第一處目的地——國防科技大學信息通信學院試驗訓練基地,該基地是我校的雙擁共建單位,已與我校于2019年10月9日舉行了雙擁共建單位授牌儀式并簽署協議。在基地的學術報告廳,舉行了本次共建活動簡短的開幕式,基地副主任王飛致歡迎詞,信息通信訓練系杜柯柯講師帶領我們回溯了新中國成立以來砥礪奮進的歷程。七十年不忘初心,七十年風雨共濟,從站起來、富起來到強起來,中國人所創造的奇跡般的成就,使我們驚嘆,更使我們為之震撼。最后,杜老師引用了習近平總書記的話表達對學生們的期望——“青年一代有理想,有擔當,國家就有前途,民族就有希望!” 杜老師的生動講述,贏得了同學們一陣陣熱烈的掌聲。

愛國主義教育結束后,基地便組織同學們觀摩了軍隊日常訓練項目。首先,同學們集中觀察了軍事科目。在解說員張旭濤同志的帶領下,同學們依次參觀了超越400米障礙、戰斗基礎、單個軍人隊列動作、協作攀登(合力沖擊)等項目。短短的幾個項目,成為了戰士們能力強、意志堅、紀律嚴、配合好的高度濃縮。從這些項目中,同學們見證了我國解放軍戰士的作戰能力,點燃了愛國熱情,并從心中抒發了對這些優秀戰士們的由衷敬意。

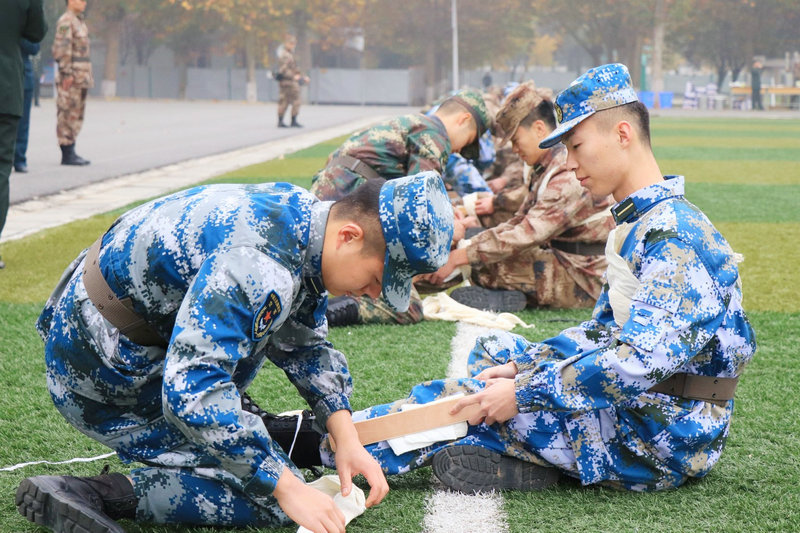

隨后,同學們分組進行了觀摩互動體驗。各個班級按照不同的順序依次參觀了棍術表演、戰傷救護、疊被子、打背包、軍體拳以及軍中內務設置,并進行了一次難忘的自動步槍操作。通過這些項目,同學們對軍隊生活有了更深刻的認識,深入了解了半公開的軍營,對于解放軍的認知,也從“耳聞”變成了“親眼一見”,并在學習實踐當中,獲得了不一樣的體驗。而解放軍戰士們,也借此機會向我們展示了一個自信軍隊的形象,加強了和我們的聯系,增進了我們的感情,打開了社會了解軍隊的窗口,系上了社會與軍隊深入交流的紐帶。

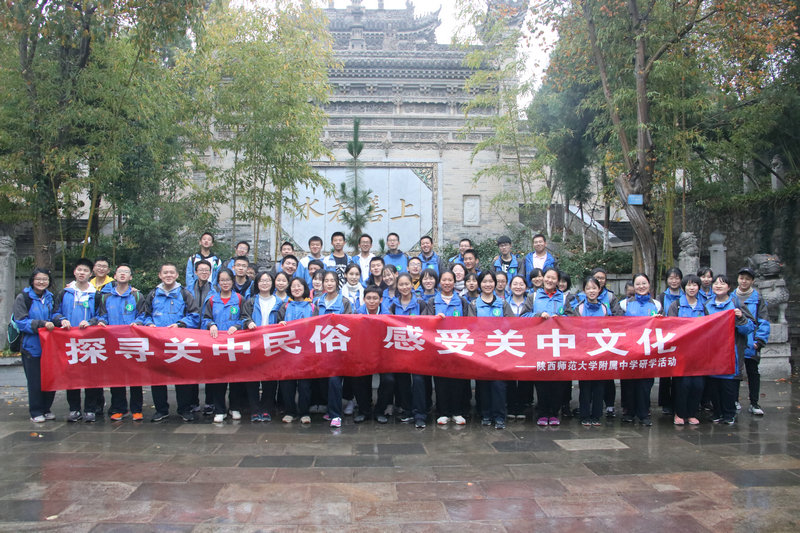

中午,在基地食堂用餐完畢后,進行了合影留念,13時10分左右,附中學子們乘大巴離開,前往下一目的地——關中民俗藝術博物院。

該博物院是由王勇超先生歷經30余年,耗資5.7億建成,旨在讓人們了解關中地區的一些建筑及習俗。入口處便是清末“地通乾元”門樓,寓意此地通天,這里是美好的地方。進入博物院,拴馬樁展館展出了一百余件形象各異的拴馬樁,以胡人,獅子,猴子,錢幣狀居多。民居一條街坐落著九處明清時期的古宅和梨園。在梨園內,同學們欣賞與學習了國家非物質文化遺產,號稱“東方最古老的搖滾”——華陰老腔,那樸質的唱腔與演員們飽滿的熱情感染了每一位同學。同學們還紛紛登臺學習如何用板凳給老腔伴奏,個個有模有樣。

回到一條街,這里九座歷經滄桑的老宅都各具特色,通過導游解說,大家在樊繼準的宅院內了解了鐘磬,佛像與書畫;在雷致福宅院里觀看了精美的建筑構件與民俗器物;在孫福堂宅院中參觀了冷兵器,度量衡與婚嫁風俗,也知曉了馬頭墻的作用以及從前人們對長幼、尊卑有序的重視性……

隨后同學們又前往湖畔,進行石刻拓印,通過自己動手,親自感受的方式,進一步加深了對關中歷史文化的感知。下午四時許,參觀體驗活動順利結束,全體師生乘車返校。

王守仁先生曾提出“知行合一”,而研學活動,正是學生們“知行合一”的一種體現。正所謂“讀萬卷書,行萬里路”,學習與實踐相輔相成,密不可分。研學活動不僅僅是對課本的一種補充,更是對學生素養的一種極大提升,也是對知識的一種升華。它有效的增進了師生之間的感情,使同學們在旅行途中的文明意識、團隊意識都得到極大的提升。

(作者:楊維 / 攝影:陳靜文 趙子涵/ 審稿:鮑青青)