“體悟愛國精神 傳承紅色基因”——我校選派教師代表觀看電影《柳青》

為喜迎中國共產黨成立100周年,培育和踐行社會主義核心價值觀,進一步激發全體教職工的愛國主義情懷,凝聚團結奮斗之志,6月17日下午,我校選派陳月濛、張瓊兩位教師代表參加灃西新城管委會組織的“學黨史 悟思想 辦實事 開新局”慶祝建黨百年紅色觀影活動,觀看電影《柳青》。

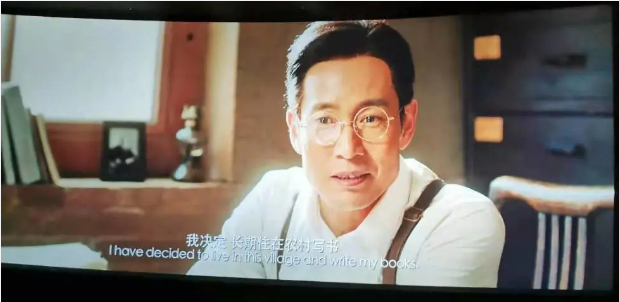

該影片講述了作家柳青放棄北京的優渥生活條件,扎根農村、深入農民,決心創作文藝精品的艱苦奮斗精神。影片真實還原了柳青在渭河平原皇甫村生活的點點滴滴,從刻畫他來到農村、到融入農村、再到心系農村農民過程中的行為和心理變化,展示出了柳青艱苦樸素、平易近人的形象,展現了中國共產黨人對創作優秀文藝作品理想矢志不渝的追尋。

觀影過程中,尤其看到柳青為給皇甫村通電、建廠建醫院,捐出《創業史》第一部的全部稿費,而家人卻靠著白菜湯的艱難度日等畫面時,我校觀影教師數次淚目,感慨頗深。觀影結束后,教師們相互交談親身感觸、體悟紅色精神。他們深切的感受到了共產黨人不畏困難、砥礪前行的精神,強化了愛國主義情懷。

觀看完電影《柳青》,不由感嘆道,這個時代需要柳青精神,這個時代需要這樣的影視作品!

影片以傳記的形式,猶如紀錄片般真實地講述了柳青的一生。他舍棄了大好的發展機會,義無反顧地回農村,融入到群眾中參加生產勞動,面對捐款貸款后生活的清苦與重壓甘之如飴,面對時代各種運動風浪的沖擊與裹挾堅如磐石,面對信仰毀滅式的抹黑與迫害寧死不屈,對自身作品精益求精的嚴苛要求,對創業與探索客觀理智的遠見與認識,有血有肉,有歡笑有淚水,把藝術融進生活,把人生活成藝術。盡管如今時代變了,柳青精神卻永遠地留在了我們心中。

——灃西四校教師 陳月濛

柳青放棄北京《中國青年報》文藝副刊主編的工作,來到渭北農村,深入群眾、深入生活,立志創作文藝精品。他幫助農民建立合作社,參與群眾工作,農民、家人和上級都不理解,認為他躲清閑、不務正業。他寧愿冒著被誤解、被批評的風險,也不愿為了出作品而寫作。他說,“我們干工作,只要對得起自己的良心就好,又不是為了表揚,更不是為了升官發財。”

他不忘初心、堅守創作理想,拒絕了省市縣等單位的職位任命,并回復到,“如果我失敗了,也算是對文學的一種貢獻”。他這種認真踏實的工作作風,就是當下我們最需要的精神品質。

他對自己有著很高的要求。他的作品原名為稻地風波。在家人和上級都認為他的的作品可以發表的時候,他總說還拿不出手、很多章節還需要重寫。第一部《創業史》發出后,引發了巨大的社會反響,文藝界好評如潮。在接受記者采訪時,他要求記者們不要拍照、不要發表,只是聊天。他認為,這種創作方式至少還需要50年的時間檢驗,值得商榷,不要發表宣傳,以免年輕作家盲目追尋。

他用心對待人民。《創業史》第一部發表后,他收到1萬多元的稿費,全部捐獻給皇甫村建廠建醫院,還向中青社預支了7千元給村里通電。自己家里卻清貧寒酸,只能靠白菜湯、咸菜和饅頭度日。他心甘情愿,自得其樂。

他對于文學創作有著自己的理解。“要想寫作,就先生活;要想塑造英雄人物,就先塑造自己”,他認為深入生活,對于文學創作有著重要的意義。在生活中,學徒可以變成大師;離開生活,大師也可能變成匠人。

他有著堅毅的品質。特殊時期,面對多重壓力和污蔑,他寧死不屈。他有著崇高的信仰,他也是我們每個共產黨人的楷模,值得銘記、值得學習。

——灃西四校教師 張瓊

紅色電影喚起紅色記憶。共產黨人不畏困難、砥礪前行的精神,強化了愛國主義情懷,在工作中,我們將不忘初心、牢記使命,立足崗位,堅定理想信念、嚴格要求自己,深入實際、調查研究,了解學生需求、不斷創新工作方式,勇做新時代的追夢人、圓夢人,為灃西教育事業的發展貢獻積極力量。

編輯:張瓊 審稿:付亮

掃碼關注 灃西新城第四學校

掃碼關注 灃西新城第四學校